提到“亚洲第一中锋”,很多国人的脑海里都会浮现出一个人的身影。

他就是蝉联亚锦赛3连冠、拿过1次亚运会冠军、1次世界俱乐部锦标赛亚洲冠军、司职中锋的前中国男子篮球运动员——穆铁柱。

2008年,早已退役多年的他还在坚持着锻炼,但突然发作的心脏病却瞬间带走了他的性命。

在医护人员遗憾地摇头之后,现场响起了凄厉的哭声。

穆铁柱是一位杰出运动员,在球员时代,他为国家捧回了不少荣誉,也为中国男篮站上亚洲霸主地位打下了坚实的基础。

国家没有遗忘他的付出,在他死后为他盖上了八一军旗,也召开了追悼会。

这场追悼会上,姚明、郑海霞等人都有出席。

穆铁柱的球员时代

在上世纪70年代,20多岁的穆铁柱之于当时正面临世界强队压制的中国男篮,就好像是天降神兵一样的存在。

穆铁柱身高2.28米,体重将近300斤,在球场上有惊人的先天优势。

擅长单手投球的他,在投球之前惯爱用各种眼花缭乱的动作来干扰对手,这让对方球队对他很是头疼,每次上场总要特地安排两名球员盯紧他,但就是这样,也总能让他找到机会投球、得球。

那个时候,穆铁柱无疑是八一队的“秘密武器”,也是他们的重磅成员。

有他加入,八一队摆脱了被强势压制的处境,先是在国内打遍无敌手,之后又走向了亚洲,渐渐地在亚洲也打响了名声。

穆铁柱不仅有惊人的身高,还有魁梧的身材。

这让他只要“往禁区一站,就没有人动得了他”,甚至,他还完全可以利用自己的身形遮挡防守他的人的视线,让对方“连球在哪里都看不到”,这样就能给己方争取到更多赢球的机会。

穆铁柱想要进球,也比其他人来得容易。

他甚至不用起跳,只要轻轻一踮脚,再用手将球轻轻一送,也能把篮球稳稳地投进对方球队的篮筐。

正因为在球场上他有很大的先天优势,在得到必要的后天训练之后,他每场比赛都至少能够拿到20、30分。

这样一来,他所在的八一队只要不遇上整体实力差距甚大的球队,就总能把象征荣誉的奖杯捧到自己的怀里。

就这样,在穆铁柱领衔八一队的时候,八一队先后为国家捧回了不少的荣誉,其中就包括1次亚运会的冠军、3次亚锦赛的冠军和1次世锦赛的亚洲冠军。

八一队在亚洲打响了声名,国人与有荣焉。

作为重要的功臣,穆铁柱也切切实实地成了名人。

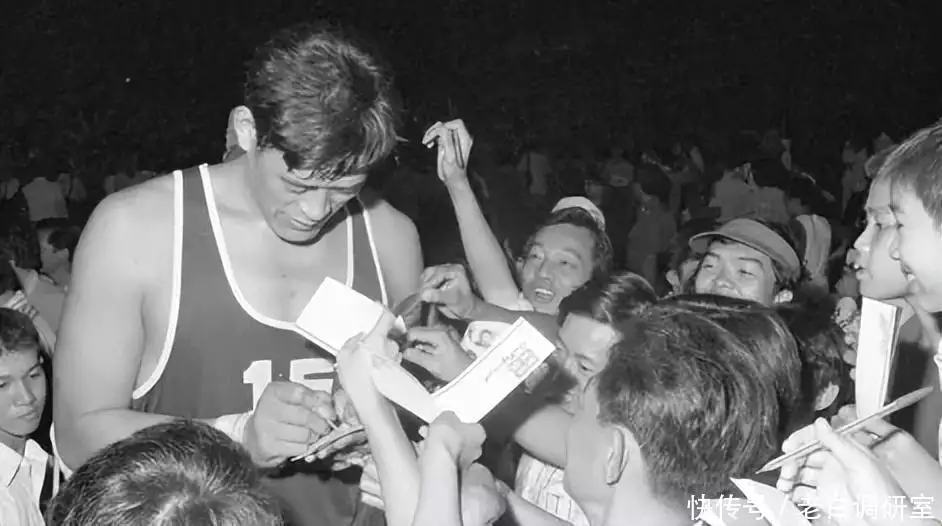

据传,在他最风光的时候,他出来吃一顿饭,围观他的人就能挤满一条几百米的长道。

想要脱身,总要耗费很长的时间,只因为人人都还争着要他的签名。

穆铁柱的爱人王专红后来提起这些往事,还笑着说:“他那个时候真是篮球场上的巨无霸,可牛了”。

但这是这样“牛”的人,其实在20岁之前压根就没碰过篮球。

甚至,他当时对自己的未来“很没有底”。

穆铁柱的篮球之路

“不会打篮球没什么,可以学啊!你这样的身高,不打篮球实在是太可惜了。”

正在集市上卖鸡的穆铁柱被一个人紧紧抓住不放手,只能耐下心来听他的劝说。

就是这一天,穆铁柱的命运轨道朝着一个他从未想过的方向无限延伸。

在他踏上这条道路的时候,随着他的艰难成长,中国体育尤其是中国男篮也在争夺亚洲霸主的路上越走越远。

抓住穆铁柱的人是山东省菏泽市东明县的体委主任张凤奎。

这一年正是1968年,国家对体育工作越发重视,山东体委还特地下派人员四处寻访,来到东明县时,就是张凤奎接待了他们。

他们都有一个共同的目标,就是选拔值得培养的体育人才。

怎知,刚走到集市,他们就在茫茫人海中一眼望到了穆铁柱。

张凤奎坚信,这个海拔“突出”的男孩,就是他要找的“打篮球的好苗子”。

因此,他急匆匆穿过人群,硬是抓住了穆铁柱就死活不放手。

1968年的穆铁柱只有19岁。

他是东明县本地人,但因为小时候黄河发大水、冲垮了他的家园,只能跟着家人一路乞讨到了新疆,投奔支援新疆的姐姐,所以他的成长地更多是在新疆的生产建设兵团。

这一次回到东明县,还是为了回来探亲。

穆铁柱年纪虽小,身量却远远超过了其他人。

他的父母、姐妹都是正常身高,唯独他在16岁那年开始疯长,一下子就超过了2米。

张凤奎见到他的时候,他的身高已经逼近2.28米。

这样的“大块头”让他在老家瞬间扬名。

不少人对着他张大了嘴巴,显然为看到这样一个巨人而感到吃惊。

张凤奎热情地邀请他去学打篮球,说实话,穆铁柱本人也有一些心动。

这和他之前坎坷的经历有关。

穷人家的孩子总是早当家,穆铁柱也不例外。

到了新疆之后,他逐渐长大,胃口也越来越大,想要减轻父母的负担、吃得上饭,就要自觉地多干些活。

然而,他想得好好的,实施起来却很是困难。

对别人来说大小正好的农具,到了他手里就成了小孩子玩过家家般的道具,让他好不趁手,总要深深弯腰去耕田,干不了多少农活。

穆铁柱还赶过驴车,但他又高又重,驴后来见了他就闹起了脾气,不肯费劲去拉他,宁愿被他抽,也不愿意多走一步。

于是,穆铁柱也丢了这个活。

穆铁柱感到很挫败。

他甚至埋怨过自己“不知道是吃了什么药”才长成这么高的个子,让自己处处受到限制。

但张凤奎的看好给他带来了希望的曙光。

穆铁柱虽然没有打过篮球,却一心想要找到一份职业,所以还是打定主意要跟着他去走一遭。

好在张凤奎真的有一颗爱才之心。他愣是四处奔波和游说,最终促成了穆铁柱被国家青年队接收的结果。

于是,19岁的穆铁柱也就开始了他的篮球之路,开始了他艰难的训练。

刚进队时,穆铁柱就暴露出了他的两个最大的劣势,那就是身体灵活度不够,体能基础也不强。

这当然是相对其他球员而言的,也因此,穆铁柱入队后碰不到篮球,反而被塞到了田径队教练那里,单是体能练习就练习了一年半的时间。

这段时间他一直在被“雪藏”,直到教练余邦基看中了他,给予他指导,为他制定专业的训练计划,他才终于在篮球技艺上有了进步,先是在1973年进入八一队,后又在1977年为国家队所招揽。

而有了多次在国际赛事中力挽狂澜的经历之后,他也就成了中国篮球队的领军人物。

穆铁柱的情感生活

在20世纪70、80年代,穆铁柱堪称是中国家喻户晓的体育明星。

但在家里,不管是成名前还是成名后,他都不改变憨厚、忠诚的一面,算得上是合格的丈夫,也是合格的父亲。

穆铁柱内向腼腆,但他却有一个热情又外向的妻子。

她就是王专红,王专红是穆铁柱的球迷。

1978年,她匿名给穆铁柱寄去了一封慰问信,或者说是求爱信。

在信里,她隐讳地提到自己看了穆铁柱的所有比赛,场场都不会落空,还夸赞穆铁柱是“一个真正的男子汉”。

在那个年代,人人都比较含蓄。

王专红写了这么一句“大胆”的话,立即就引起了通信员的注意。

对方敏锐地感知到了信中微妙的情感,又听说穆铁柱将近30岁,领导们正在忧愁他的婚恋问题,索性“不嫌事大”,跳过穆铁柱把信直接交到了领导的手里。

后者看到这封来信,也起了兴趣。

他特地派两名女同志到信件落款的单位去打听情况,很快就锁定了一位名叫“王专红”的女工人。

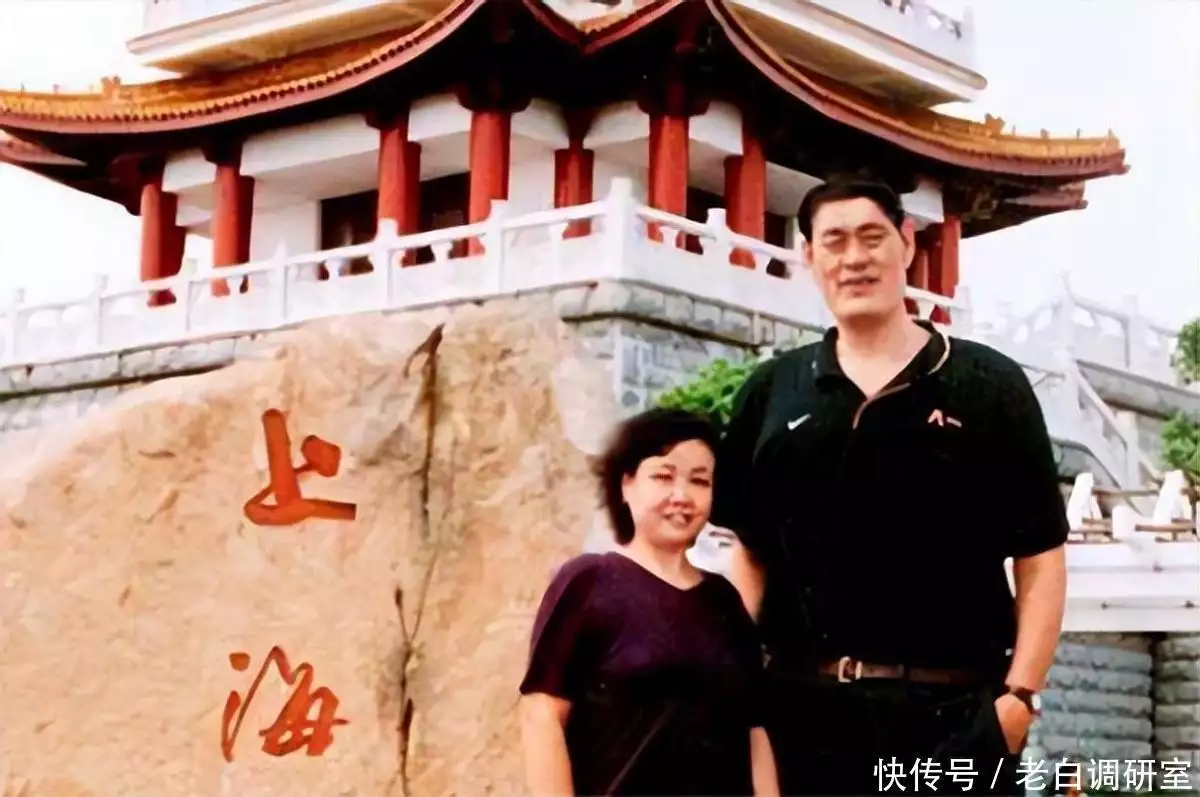

王专红身高1.72米,闲暇之余还参加了厂里的篮球活动,在里边充当主力队员。领导觉得这样一位女性肯定能和穆铁柱“处得来”,在分别征得王专红和穆铁柱的同意后,促成了他们的相亲,也就顺利地促成了一段姻缘。

1979年结婚后,王专红还为穆铁柱生下了一双可爱的儿女,女儿叫穆榕,儿子叫穆桐,一家四口组成了温馨的小家。

而由于有王专红在背后默默支持,穆铁柱婚后也能继续把更多精力投入到体育工作上,为国家捧回了不少的荣誉。

遗憾的是,多年的高强度训练,还是对穆铁柱的身体造成了极大的损害。

1987年,38岁的穆铁柱正式告别了篮球生涯。

穆铁柱的追悼会

穆铁柱热爱篮球,一般来说,退役后,他完全可以转型成为教练,继续和篮球打交道。

可惜的是,他的身体条件不允许他这么做。

穆铁柱被医院确诊为心脏早搏,查了很久也没有查到病根。

但因为有这么一个病情,国家也不敢把他安排进篮球队执教,只好让他好好疗养。

但穆铁柱自己“闲不下来”。

换作别人,早就不打球了,但穆铁柱不一样,退役后仍然是每天一万米坚持不懈的练习。

2008年9月14日,在因为心脏病发作而突然离世之前,他依旧在锻炼。

家人在察觉到不对劲的时候,他已经昏倒在地,等到把他紧急送往北京中国人民解放军309医院接受抢救,医生也已经挽回不了他离开的脚步。

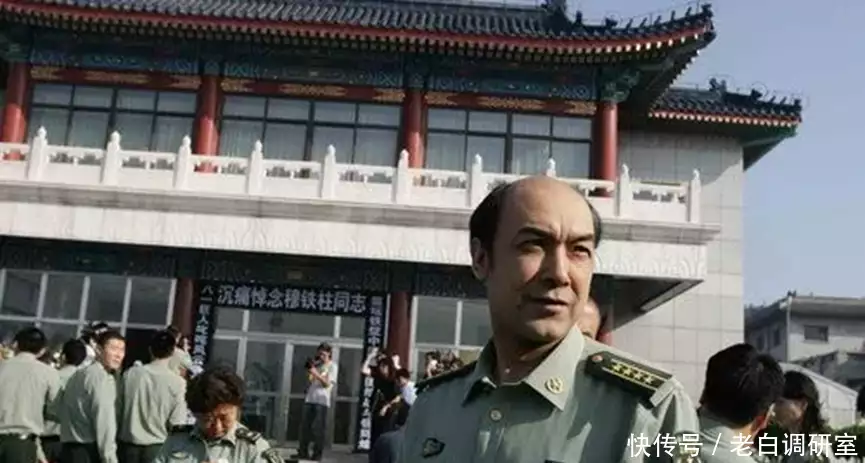

2008年9月18日上午,穆铁柱的追悼会在北京举行。

除穆铁柱的妻儿和其他亲朋好友外,八一队的队员们也都纷纷到场来为穆铁柱送行。

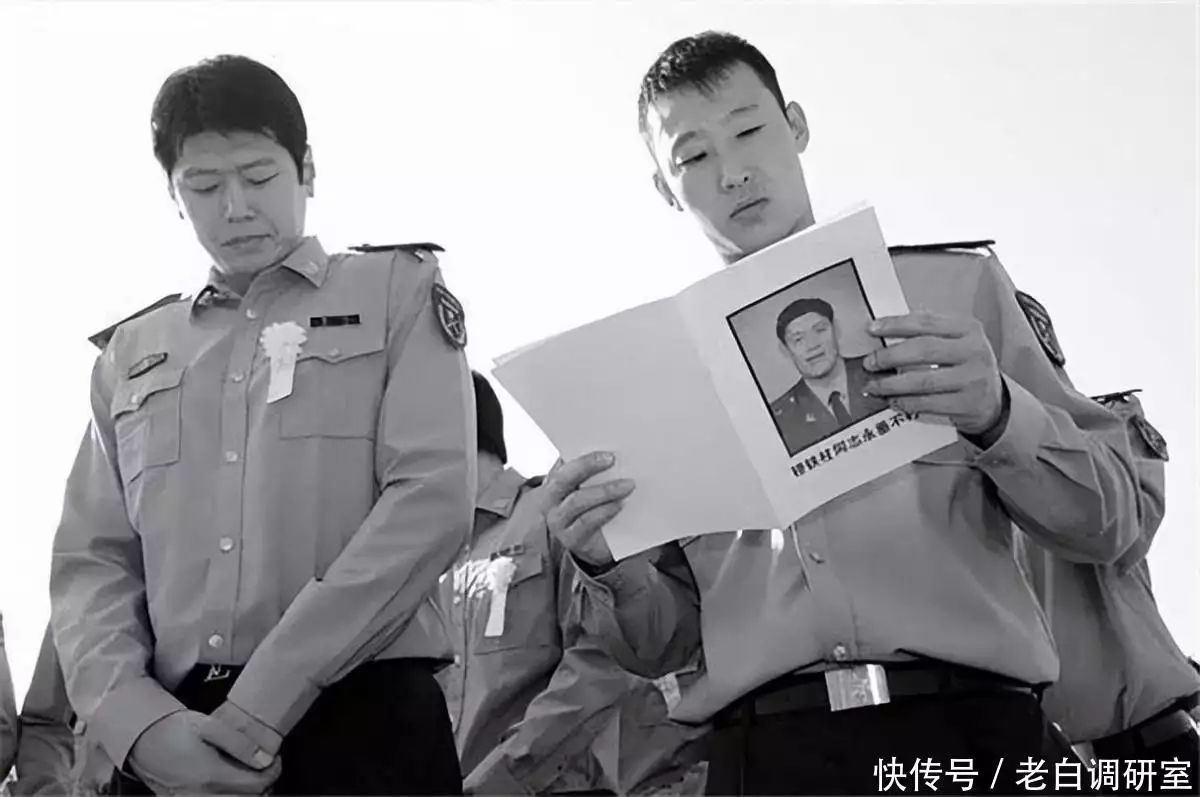

穆铁柱的儿子穆桐手捧遗像,走在了人群的最前头。

王专红和女儿穆榕紧随其后,眼睛红肿,已经哭得全身无力,需要身旁的亲友搀扶,前中国女篮中锋郑海霞、小巨人姚明也早早赶到了现场。

前者和穆铁柱的家人非常熟悉,在他们伤心得无法顾及其他事宜的时候,她出面揽下了不少的工作,代替他们招呼前来悼念的亲朋好友,还和同样在现场的几个昔日的队友一起做好了现场登记,并且分发打印好的黑白色照片供亲友们瞻仰遗容等等。

记者们还想趁机对她做一个采访,但郑海霞此时心绪难以平静,强撑着摆手表示了拒绝之意,一走出来,眼泪就控制不住地流淌了下来。

和郑海霞相比,姚明和穆铁柱家人的交集较少。

但他视穆铁柱为偶像,为仰望的存在,在得知穆铁柱辞世的消息之后,还是匆匆赶了出来,向穆铁柱的家人表示了哀悼和慰问。

送别穆铁柱、送走来慰问的亲友之后,王专红带着对穆铁柱的无限回忆,扒拉着一双儿女继续朝着前路迈进。

她和穆铁柱一样,没有强求自己的儿女也走上职业篮球的道路。

不管身高1.73米的穆榕还是身高1.8米的穆桐都没有从事体育工作,他们爱看篮球比赛,却也有自己的其他的事业。

2023年,王专红早已退休,过上了含饴弄孙的晚年生活。

但她也是一个思想独立的老妇人,闲暇之余串串门,到公园里散散步,并没有全然依赖她的子女,一个人也能好好生活。

这让儿女们不用太担心她的精神状态。

穆铁柱还在世的时候,她一直跟着他住在北京国防科技大学附近、120多平方米的五间老房子里。

那里的房高专门定为3米,就是为穆铁柱能够在家里行走自如。

穆铁柱去世后十来年的时间里,王专红一直都不舍得搬离。

直到女儿穆榕出嫁、儿子穆桐因为工作要搬到市里,她才离开这处平房,搬进了楼房。

不过,她还是经常会回到平房里坐一坐,看一看,这时总是她最想念丈夫的时候。

女儿穆榕是一个独立又能干的女性。

大学毕业后,她就一直在从事银行工作,现年已经有42岁,度过了将近20年的职业生涯,在事业上有了一定的建树。

当然,虽然出嫁后有了自己的小家、自己的孩子,她也没有忘记要给予长辈关怀,对待年老的母亲总是有着十分的耐心。

她一直没有忘记27岁送走父亲的那段悲痛的记忆,每当这个时候,“子欲养而亲不待”的恐慌就会萦绕于心,让她迫切地想要为母亲做些什么。

而女儿贴心起来,王专红的日子就更好盼头。

在这点上,穆桐和穆榕就很像。

穆铁柱去世时,他还是一个大三的学生,由于没有多少社会实践而显得有些天真。

但经历父亲离世的伤痛,又到社会上摸爬滚打之后,他变得迅速成熟、可靠了起来,穆桐比穆榕小8岁左右,自然成家的时间会比姐姐晚。

不过这个时候,他也已经组建了自己的小家。

但他依旧把母亲放在了很重要的位置上,只要碰上节假日,都会争取回家见一见、陪一陪母亲。

王专红、穆榕、穆桐三人都有一个共同点,那就是时间过去得再久,记忆里属于穆铁柱的那个身影、他的音容笑貌都依旧清晰可见、清晰可闻。

他们在大步朝前走,却没有丢下来路的人和事。

穆铁柱依旧以另一种形式参与着他们的成长和衰老,没有被遗忘,也没有被丢下。